8月,深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区街巷间,一顶顶橙色小帽绕过曲折的小道乾富策略,夏令营的孩子们走进半山腰斑驳的小楼,寻访中共广东省临时委员会(以下简称“广东省临委”)机关和东江纵队司令部驻地的红色遗迹。

这曲折的寻访过程,恰似深圳依据党史记录的只言片语,在浩瀚文献与实地考察中抽丝剥茧,历时数年寻找和发掘广东省临委历史脉络过程。

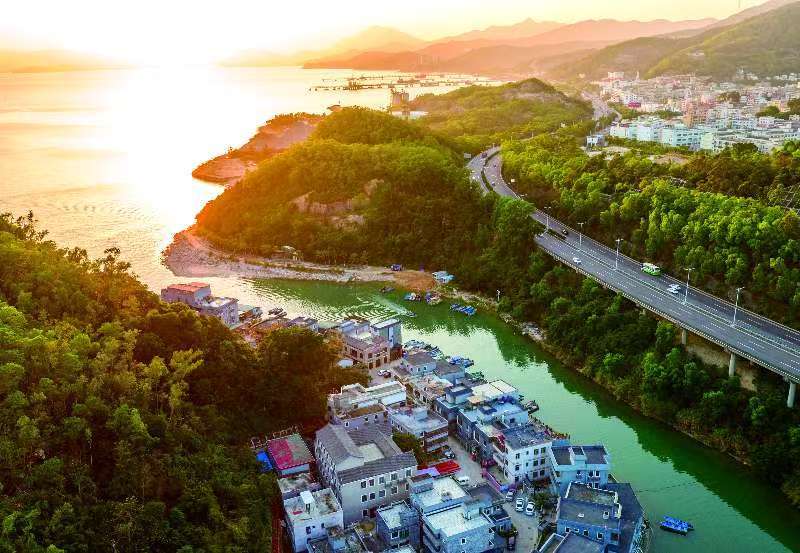

广东省临委机关旧址、东江纵队司令部旧址的今昔对比 深圳市大鹏新区组织人事局/提供

长期以来,东江纵队构成深圳最鲜明的抗战印记,自2021年,深圳市组织专家力量对中共广东省临时委员会的深度发掘,确认抗战中后期,党在广东的最高领导机构在大鹏半岛驻扎和活动。深圳从东江纵队的活动区域之一,跃升为后期华南敌后抗战的指挥中枢。这座城市在抗战烽火中的角色和地位正被重新审视……

发掘临危受命的广东省临委

“1943年1月,广东省临委在葵涌土洋村正式成立。”

2018年开展的全省红色文化遗址大普查中,泛黄的《中国共产党深圳历史》中的一句话,像一颗石子,在深圳大鹏博物馆研究员黄文德中荡起涟漪。

“广东省临委”是个什么机构?在葵涌土洋村的哪里成立?发挥了怎样的作用?为何在以前的记录中都很少提及?这一串串疑问,成为后来解密的钥匙。

2021年,党史学习教育中,深圳大鹏新区联手党史专家重新发掘这一段历史。从何入手?大鹏新区博物馆副馆长黄文德提到一个突破口:“东江纵队有‘四多’,知识分子多、华侨多、女战士多、小战士多,正因知识分子多,他们晚年写下了丰富的回忆录,为我们调研破局提供了极其丰富的史料。”

大鹏新区博物馆副馆长黄文德在东江纵队司令部旧址讲解。 杨洋/拍摄

通过大量翻阅东江纵队老战士的回忆录,拜访老同志后人,对照历史图片,当地考据到了越来越丰富的史料。中共中央党史研究室原副主任李忠杰也参与深入调研,揭开了这段尘封的历史——

1942年5月发生“南委、粤北省委事件”,华南地区的党组织被国民党严重破坏。在度过一段蛰伏期后,广东省委领导机构开始恢复。为确保党的领导和各项工作得以继续开展,中共广东省临时委员会应运而生,堪称“受命于危难之际”。

1943年1月,根据中共中央指示,中共广东省临时委员会在深圳大鹏半岛成立,隶属于中共中央南方局,在1943年1月至1945年7月的两年半时间里,承担了广东省一级党组织的职能,同时管辖广西、赣西南、闽南、海南、港澳等地的党组织,广东省临委是我党在革命时期的组织形式,这种组织形式实行委员制,委员有尹林平、梁广、连贯,尹林平为书记。同时尹林平还是广东省军政委的主任,党中央指示,华南抗战的重大事项由广东省临委和广东省军政委(又称东江军政委)以联席会议的形式进行决策。

1943年2月,省临委成立后的第一次会议——乌蛟腾会议,就是广东省临委和广东省军政委的联席会议。会议总结了“南委事件”教训,更加注重“加强党组织建设、加强党的领导作用”组织武装斗争。这也让广东人民抗日游击战争由此“扭转被动,走向主动”。

广东省临委成立后,在党组织建设、抗日民主政权建设、加强与盟军的国际合作等等发挥了极其重要的领导作用,大鹏半岛成为中国共产党领导华南抗战的指挥中枢。但因其不公开活动、机构精简,学界对这一块的研究相对较少。

随着近年考据的深入,广东省临委的活动遗存更多被发掘出来:其机关驻地在东江纵队司令部,多个交通站隐匿于周边街巷中,广东省临委电台旧址、《前进报》报社驻地、青年干部培训班旧址、东江抗日军政干部学校旧址……

一支由党史专家和研究人员组成的团队走遍了大鹏的村落,梳理出多处革命遗址的脉络。一个又一个飘零于史料的地名乾富策略,终被铆定在大鹏半岛的经纬线上。

马厩里的电波直通中央

在这些红色遗址遗存中,东江纵队司令部西侧一间不起眼的瓦檐平房,曾发挥重要作用。

几年前,根据史料和口述史采访,考察队伍锁定了一座面宽仅3.5米、进深9米的普通瓦房。这里以前是天主教堂旁的马厩,经史料比对系东江纵队电台旧址,有记录称地下党员就将电台藏于干草之下,掩人耳目。沿卵石小径下行百米,一栋村落中的普通民居,经考证为广东省临委交通站旧址,由地下党员李惠群协助运营。

东江纵队司令部旧址西侧的马厩,经考证系东江纵队电台旧址。 杨洋/拍摄

“延安延安,我是东江。”八十多年前,电台人员就在这里,将华南抗日敌后战场的脉搏化作红色电波,向“恩来并中央”发出密电,穿透夜色、直抵延安。交通站工作的张持平、杨桂琼等同志,白天到沙鱼涌“万隆商号”工作作为掩护,晚上就住在李惠群家里,交接机密文件。这两处相距百米的旧址,就是华南战场隐蔽而高效的情报网络的一环。

李忠杰教授发掘史料时发现,广东省临委与中共中央和南方局来往的电报数量很多,据不完全统计,1942年7月至1945年7月期间,尹林平致中央的电文便有107封。据称,当年广东省临委领导组建(包括情报站)的秘密电台竟多达17部。

李忠杰说:“这是一个惊人的数字,很难想象当年的一个省委领导机构会有这么多的电台。这表明了广东省临委与党中央和南方局联系的紧密,表明了广东省临委领导下的情报工作和往来联系的庞大规模。”

中共广东省委党校原副校长、广东省委党史研究室原主任曾庆榴就这批电报进行过深入的研究,将其作为梳理“省临委”运作的珍贵记录。

1943年12月,在上万日军扫荡东宝地区后,一封标注“惠阳属土洋村游击区宣告成立”的电文,向世界公布了东江纵队正式接受中国共产党领导,成立领导机关司令部、政治部的消息。此前,尹林平还在电报中详述“顽军进攻特点”,将抵御顽军进攻的战术分析得周密详实,为后续游击战术提供关键依据。

次年8月,广东省临委、广东省军政委员会在土洋东纵司令部召开“土洋会议”。根据《东江纵队志》记载,会议确定了“创立罗浮山以北抗日根据地”“向闽粤边、粤赣湘边开展工作”等战略方向,成为广东人民抗日武装发展的转折点。会后,广东省临委将会议情况上报中央,很快收到“完全同意”的复示。

沙鱼涌

随着战局推进,土洋电波也开始接入国际反法西斯战场。东江纵队通过电报为盟军提供登陆情报,其控制的沙鱼涌航线更成为物资和人员转运要道,广东省临委成为连接延安、香港与盟军的重要支点。

中共广东省委党校党史教研部教授欧阳湘研究这批电文发现,中共中央和中央军委暨南方局与东江纵队的联系,主要通过广东省临委和尹林平,很少直接发给曾生、王作尧:“这也说明东江纵队孤悬华南敌后,党中央对东江纵队的领导大都是通过广东省临委得以实现的。”

历史铭记烽火大鹏湾

加强党的建设,坚持党指挥枪,正是广东省临委领导东江纵队战胜敌人的重要法宝。

1943年1月至1945年7月,两年半的时间里,广东省临委以大鹏半岛为支点,构建起华南敌后战场的省级指挥中枢。它虽冠名“临时”,但实际上是抗战时期党在广东存在时间较长和最重要的统一的领导中心,同时也成为了连接中国与世界反法西斯同盟的关键纽带。

位于土洋社区的中共广东省临时委员会旧址。 张修源/拍摄

香港沦陷后,在党中央和南方局的指示下,东江抗日武装以“蚂蚁搬家”方式实施震惊中外的香港文化名人大营救,800余名文化界精英、爱国人士,最终安全抵达桂林重庆等大后方,茅盾称其为“抗战以来(简直是有史以来)最伟大的抢救工作”。广东省临委领导下的东江纵队还积极参与国际营救。1944年2月,美军“飞虎队”飞行员克尔中尉跳伞香港后,获交通员经东江游击区辗转护送至桂林基地。克尔在感谢信中写道:“中国抗战赢得全世界景仰。”

短短几年间,广东省临委领导华南抗日纵队建立了7支武装,人数共计2.8万余人,建立1.5万平方公里根据地,成为牵制日军的重要力量。

广东省临委留给深圳的不只是历史坐标,更是不怕牺牲、英勇奋斗的精神基因,它证明了中国共产党在极端困境下开展敌后抗战、开展国际合作的能力,成为了伟大抗战精神的重要组成部分。

蝉鸣声声,海浪涛涛,大鹏湾早已烽烟散去。

为了守护好、传承好这份宝贵的历史文化遗产,大鹏新区形成了“省临委”为主题的“一馆九址”红色文化研学基地,打造 “红色血脉”“改革传承”等10大主题18条研学路线,广东省临委机关(东江纵队司令部)旧址、大鹏所城青干班旧址也已被纳入“国保”单位。

夏令营的孩子们“马厩电台”的旧址触摸斑驳的墙壁。不远处,一位白发苍苍的东纵后人轻声讲述父辈的故事。从孩童好奇的初探,到学者严谨的考证,再到后人深情的回溯,“寻找”本身已构成对红色记忆最庄重的传承。土洋这座山海之间的“红色村落”,正以其独有的密码,继续向未来发送着不灭的精神电波。

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者丨杨洋

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者丨杨洋

【实习生】张修源 陈柏言 黄思凯

【本文责编】蒋玉

【频道编辑】李卓华 林琳

【文字校对】华成民

【值班主编】郭芳 蒋玉

【文章来源】南方杂志党建频道

金富宝提示:文章来自网络,不代表本站观点。